アニメ・マンガ作品における定番ジャンルでもある「妖怪」のことを、ちょっとだけアカデミックに解説する「アニメ妖怪よもやま話」。アニメ雑誌「アニメディア」で連載していた本コーナーが「アニメ・マンガ妖怪よもやま話」としてWEBで復活。今回は、手塚治虫の名作『どろろ』の2019年版アニメで「魔物」に代わって取り入れられた「鬼神」という存在について、奈良県在住の妖怪文化研究家・木下昌美が語る。なお、本コラムは原作に関する大きなネタバレを含むため、今後のアニメの展開などと比較したうえでネタバレを気にしてしまう方は、原作読了後に読むことを強く推奨する。

手塚治虫さん原作の『どろろ』が約50年ぶりにTVアニメ化され、話題を呼んでいます。白黒放送だった60年代アニメも味があっただけに、今回もオンエアー前から大きな期待が寄せられていました。その期待を裏切らないどころか、予想を大きく上回る面白さだと思っています。

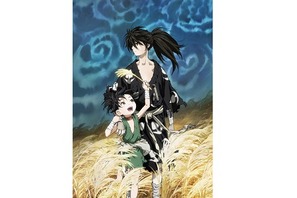

同作の舞台は戦国時代。鬼神(原作や1969年版アニメは魔物)により身体の複数の箇所(原作と今回のアニメとで数は異なる)を奪われた百鬼丸が、どろろと共に旅をしながら妖怪を退治して身体の部位を取り返していくというストーリーです。

今回のシリーズで取り入れられた「鬼神」という概念は古く、平安時代の勅撰和歌集『古今和歌集』の仮名序に「…力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ…」とあります。

江戸時代になると、鬼神に関する研究が盛んになりました。特に儒学者や国学者などが多く言及しています。なかでも「正徳の治」で有名な新井白石は熱心で、『鬼神論』を唱えました。“人間は「気」によってできている”として、人の生死を「陰」と「陽」に分けました。そして“人間の死後、陰は鬼に、陽は神となって天地に帰る”と説明したのです。つまり、人の死んだ肉体と精神は天地に還元される、その動きが「鬼神」ということでしょうか。

手塚治虫さんの原作では、百鬼丸がすべての妖怪を倒すことなく物語は終わってしまいました。どろろとも別れ、百鬼丸がどうなったのかは謎のままです。はてさて、今回の作品ではどのように決着がつけられるのでしょうか。百鬼丸とどろろ、登場人物たちの笑顔が見られる結末を期待しながら見守りたいと思います。

解説:木下昌美

<プロフィール>

【きのした・まさみ】妖怪文化研究家。福岡県出身、奈良県在住。子どものころ『まんが日本昔ばなし』に熱中して、水木しげるのマンガ『のんのんばあとオレ』を愛読するなど、怪しく不思議な話に興味を持つ。現在、奈良県内のお化け譚を蒐集、記録を進めている。大和政経通信社より『奈良妖怪新聞』発行中。

●挿絵/幸餅きなこ