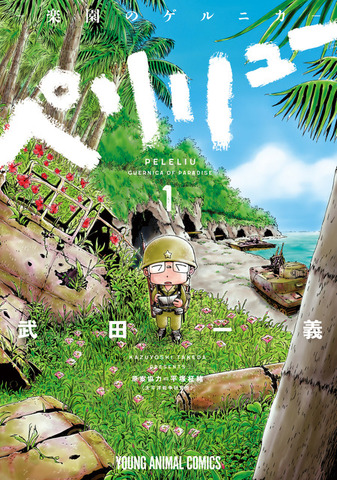

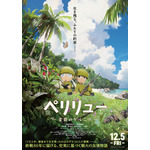

太平洋戦争中のペリリュー島の戦いを描いた武田一義氏のマンガ『ペリリュー ─楽園のゲルニカ─』が長編アニメ映画としてこの冬、公開される予定だ。

本作は、マンガ家志望の青年・田丸一等兵の視点から過酷な戦場を描く作品だ。米軍との戦いのみならず、食料が枯渇し、飢えや病気に苦しむ兵士たちなど戦闘以外での困難が多数描かれている。そうした戦場の過酷さを、3頭身のかわいらしいキャラクターで描く独特のスタイルで高い評価を獲得。アニメは、原作に忠実に描きながらも全11巻ある原作を1本の映画にまとめることとなった。その作業には、武田氏自身も参加。共同脚本としてクレジットされている。

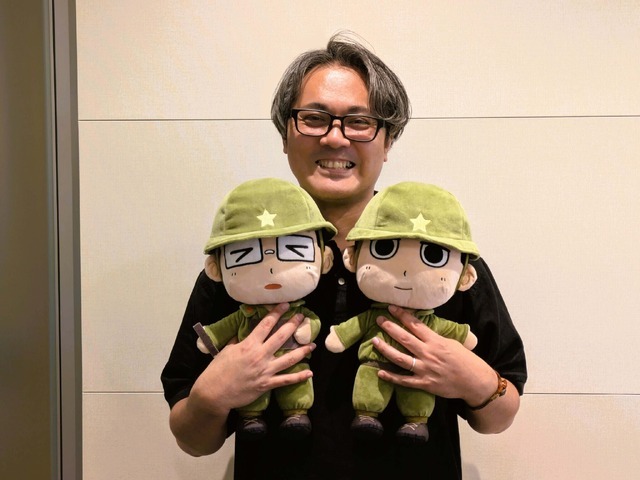

本作のアニメ化にあたって原作者としてどう関わったのか、そして戦争マンガに挑む上でどんな困難を引き受けたのか、武田氏に聞いた。

[取材・撮影=杉本穂高]

映画のための再構成に一番時間がかかった

――アニメ化の企画を聞いたとき、率直にどう思われましたか。

武田:原作者として映像化したいと言ってもらえるのは単純にうれしかったです。エンターテインメントの作品ではないですから、よくぞ手を挙げてくださったなと、原作者としてできる限りの協力をしたいと思いました。

――アニメでこの原作をどこまで描写するのか、不安を覚えることはありませんでしたか。

武田:最初から劇場アニメの企画でしたから、マンガのどの部分をやるのか、そして、どこまで突っ込んで戦争を描写してもらえるんだろうと考えることはありました。お話を伺ってみると、原作の全部をやりたい気持ちとおっしゃっていたので、限られた時間でどうまとめるのか、その構成を決めるのに一番時間がかかりました。

――武田先生ご自身も脚本に参加されています。これはやはり全11巻の原作からどのエピソードを選ぶのかが重要だったからですね。

武田:そうですね。アニメ制作側は全部やりたいという気持ちでいてくれたんですが、それは現実的に無理ですから、共同脚本の西村ジュンジさんと、主人公の田丸の視点に絞って構成していこうと話をしました。ですので、田丸の視点からは見えない本土の様子や、ペリリュー島本部の玉砕などはカットしていくことになりました。それでも、削り足りないので改変しないといけない部分も出てきます。

改変するとき、この物語にとって本当に大事なことは何かというのは、原作者として慎重に考えました。『ペリリュー』の物語とともにキャラクターがあり、1人ひとりが戦争とのスタンスや距離感が異なっていて、それはこの作品のテーマに対してすべて意味のあることなんです。

でも、全員を出すことは難しいので、物語の中で各キャラクターがどんな役割を負っているのか、あらためて考えて、原作の内容を一度解体して構成し直すという作業をやりました。なので、原作と同じエピソードももちろんありますが、マンガには出てこないシーンもあります。僕自身、あのシーンを入れられなかったなとちょっと悔しい想いもあるんですけど、田丸という主人公が体験した一つの物語として、きちんとしたものになったと思っています。

――映像化にあたって、アニメ制作者の方々に、要望は出されたりしましたか?

武田:要望というより、自分がマンガを描いていたときの気持ちをお伝えしました。やっぱり創作者って誰でも、面白くするために筆が滑るみたいなことはあると思うんです。これは実際にあった戦争を描いた作品で、遺族の方も生きていらっしゃるから、こう描いたほうが面白くなると何か思いついても、いったんブレーキをかけるようにしていました。当事者からするとあまりにも辛い表現だろうとか、この表現は自己満足になっていないかとか常に注意してたんです。だから、映像を作るときにも、これを実際に体験した人がいるんだってことを心の中に持っておいてくださいとお伝えしました。マンガもアニメも結局はエンターテインメントです。だからと言って、なんでもやっていいわけじゃないと思うんです。

主人公を“功績係”にした理由

――原作の11巻に「マンガ…話を聞けば体験していなくても描けるとお考えですか?」というセリフがでてきます。あれは武田先生も実際に言われたことがあるとお聞きしています。

武田:はい。実際の戦争体験者の方に言われた言葉です。本当にその通りだと思いました。

――それでも武田先生はあの戦争を伝えたいという想いでマンガを描かれたわけですね。

武田:そうですね。経験者の方の体験を継承していくことも重要ですが、当事者でないからこそ見えてくるものもあると思います。この時代に当事者ではない自分にも、この物語を描く意義はあると信じてやりました。

――この物語は、主人公の田丸が功績係(※1)に任命されて、転倒して死んだ戦友の死を勇ましいものに「脚色」して遺族に手紙を送るという話から始まります。今の時代だからこそ見えてくるものに通じるものが、この構成にあるような気がしました。

※1 戦場での兵士の功績を記録する係。作中では、戦死した遺族にその最期を書く仕事を任され、同期の小山一等兵の死を名誉の戦死に脚色する。

武田:そうです。あれは、当事者ではない自分が描く上で、最初に提示しなければいけないものだと思ったんです。

この作品を描くために、当事者の方の証言や当時の資料を調べるわけですが、その資料を僕がどういう風に見ているのか、最初に宣言する必要があると考えていました。功績係の書いた手紙は、そのまま信じれば、こういうドラマチックな死に方だったのかと思うわけですけど、背景を知るとそう単純ではない。当時の資料にはどんな背景があるのか?ということまで見ないと資料として機能しないと思うんです。そういう風に資料を見ていかないと、そこから生まれる作品も正しくないものになってしまうと思います。

――それは、このマンガやアニメを見る人にも、そういう姿勢を持っていてほしいという思いもあるわけですよね。

武田:はい。マンガやアニメで描かれたことは、そのまま事実とは限らない。『ペリリュー』という作品を見るときも同じ姿勢を持っていてほしいです。そういう宣言を物語のはじめに置いておきたかったんです。これは、映画の脚本を作るときも絶対に削れませんと説明して、納得していただきました。

戦争を否定しても、彼らの人生を否定しない

――終戦80年の年に本作が公開されることになりましたが、このタイミングでの公開に何か思うことはありますか?

武田:『ペリリュー』のマンガにとりかかったのが終戦70年の2015年でした。編集の高村さんから戦争の読み切りを持ちかけられて、それまで戦争マンガを描くという発想は僕にはなかったので、やってみようと思ったんです。

毎年夏には、戦争の話題やニュースが多くなります。この習慣は本当にいいことだと思っています。無関心になるのが一番よくないことで、それが次の戦争につながってしまうかもしれないわけですから。

――戦争体験者も減り続ける中、これからは戦争を体験していない世代が戦争を伝える努力をしないといけないと思います。武田先生は、その難題に挑まれたわけですが、その難しさをどうお感じになりましたか。

武田:僕は最初、戦争の記憶の継承とか、そんな大それたことは考えていませんでした。描き始めてから、帰還者たちの記憶ミュージアム(平和祈念展示資料館)の方や戦争体験を伝えるお仕事をされている方とお話しする中で、意識するようになっていったんです。それでも、自分は体験者のようには語れない、だから一歩距離を置いた状態から話すことに、どうしてもなります。体験者の方が感じたことや事実を捻じ曲げて伝えてはいけないと、いつも思います。

体験者の方は、戦争に対して複雑なメンタリティーを持っているんです。戦争なんか二度とごめんだと言う一方で、青春を過ごした軍隊に対する思い入れもあるんです。軍隊を嫌っている人もいますが、戦友と過ごした日々が大切な思い出になっている人もいる。だから、戦争を否定するあまり、彼らの人生そのものを否定してはいけないという思いで描いていました。戦争は巨大な理不尽ですが、それに参加していた1人ひとりの人間がそこにいたんだという、想像力はなくしてはいけないと思っています。

主語を戦争という大きなものにするんじゃなく、人間を主語にすることが大事だと思っていました。だから、よくない行為をするキャラクターも悪者として描かないことを心がけています。誰かが悪いという話ではないんです。

――最後に、映画をご覧になる方にメッセージをお願いします。

武田:余談を持たずにできるだけまっさらな気持ちで見てほしいです。戦争ものは、辛い気持ちになることもあるから痛みを感じるかもしれませんが、それ以上の何か大切なものを持ち帰れるはずです。ですから勇気をもって観に行っていただければと思います。